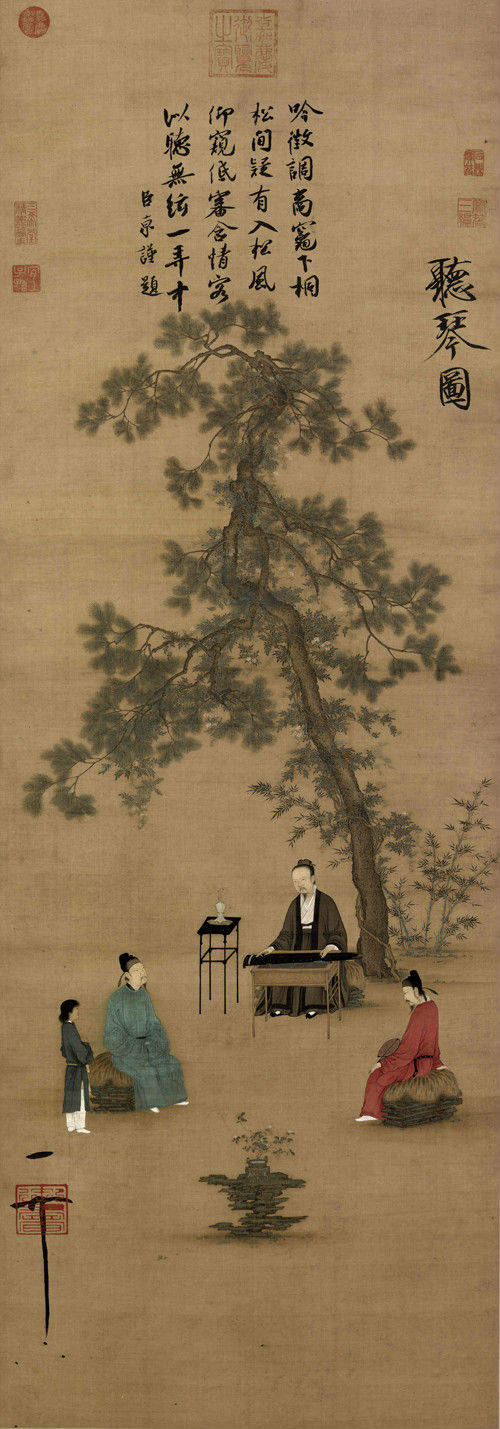

宋徽宗《聽琴圖》

古琴,萬音之尊

古籍記載伏羲作琴,又有神農作琴、黃帝造琴、唐堯造琴等傳說;舜定琴為五弦,文王增一弦,武王伐紂又增一弦為七弦[1-2] ;可見古琴文化的源遠流長,博大精深。

琴有標志音律的13個徽,亦為禮器和樂律法器。屬于八音中的絲。古琴音域寬廣,音色深沉,余音悠遠。

古琴是中華文化中地位最崇高的樂器,自古“琴”為其特指,20世紀20年代為與鋼琴區分改稱古琴。琴有“士無故不撤琴瑟”和“左琴右書”之說。位列中國傳統文化四藝“琴棋書畫”之首,被視為高雅的代表,亦為文人吟唱時的伴奏樂器,自古以來一直是許多文人必備的知識和必修的科目。伯牙、鐘子期以“高山流水”而成知音的故事流傳至今;琴臺被視為友誼的象征。大量詩詞文賦中有琴的身影。

現存琴曲3360多首,琴譜130多部,琴歌300首。主要流傳范圍是中華文化圈國家和地區,如中國、朝鮮、日本和東南亞,而歐洲、美洲也有琴人組織的琴社。古琴作為中國最早的彈撥樂器,是華夏文化中的瑰寶,是人類口頭和非物質遺產代表作。

東周曾侯乙墓出土的實物距今有二千五百余年,唐宋以來歷代都有古琴精品傳世。存見南北朝至清代的琴譜百余種,琴曲達三千首,還有大量關于琴家、琴論、琴制、琴藝的文獻,遺存之豐碩堪為中國樂器之最。隋唐時古琴還傳入東亞諸國,并為這些國家的傳統文化所汲取和傳承。近代又伴隨著華人的足跡遍布世界各地,成為西方人心目中東方文化的象征。

有著3000年悠久歷史的古琴音樂,是中國傳統音樂文化的代表。宋代陳旸在《樂書》中提到“琴者,樂之統也”,這一語道出了琴在中國古代音樂中的地位。

昆曲,戲曲藝術中的珍品

昆曲,原名“昆山腔”(簡稱“昆腔”),是中國古老的戲曲聲腔、劇種,現又被稱為“昆劇”。昆曲是漢族傳統戲曲中最古老的劇種之一,也是中國漢族傳統文化藝術,特別是戲曲藝術中的珍品,被稱為百花園中的一朵“蘭花”。昆曲發源于14世紀中國的蘇州昆山,后經魏良輔等人的改良而走向全國,自明代中葉以來獨領中國劇壇近300年。

昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武術等,以曲詞典雅、行腔婉轉、表演細膩著稱,是被譽為“百戲之祖”的南戲系統下之一的曲種。昆曲以鼓、板控制演唱節奏,以曲笛、三弦等為主要伴奏樂器,其唱念語音為“中州韻”。

明 陳洪綬《聽琴圖》

古琴與昆曲

古琴、昆曲藝術的“寫意”手筆

張雪麗

浩瀚漫長的人類歷史長河中,世界不同國家與民族創造著絢麗多彩、各具特色的藝術文化。許多偉大民族以其高雅精致的表演藝術彰顯著民族自信與驕傲,如俄國芭蕾、英國莎士比亞戲劇、意大利歌劇等雅樂深刻展現著他們的民族文化與精神氣質。而作為中華民族代表性雅樂、聯合國世界非物質文化遺產——古琴與昆曲藝術,在中華民族古老文化精神“中和之美”審美原則影響下,以“寫意”手筆向世人展示著獨特、相互“通”“融”并輝的藝術魅力。

一、古琴、昆曲藝術特征

古琴因融文學、哲學、美學等人文精神被稱為“思想之琴”。縱覽歷代文獻,但凡中國古代文明之初各時期的氏族首領,幾乎都與古琴創世有關,如伏羲說、神農說、皇帝說、唐堯說、虞舜說等等,有關古琴記載最早見于《詩經》《尚書》等文獻,演奏形式主要有琴歌、獨奏兩種。其幽靜深遠的獨特“韻味”,使古琴在擁有極強音樂表現力的同時,完成琴人深層生命體驗的任務,成為世代專業琴人和文人雅士的心儀“道器”。

作為文人音樂極致的昆曲藝術已有六百余年歷史,曲詞典雅、優美。屬曲牌體,字、句及平仄都有規定,曲牌的音樂與文學結構一致。演唱時講究節奏速度的頓挫疾徐和咬字吐音。“以字行腔”是重要演唱特點,有一定腔格。以纏綿婉轉,柔曼悠遠見長,強調“韻味”。正如著名旅美作家白先勇先生所說:“昆曲無它,得一美字,唱腔美、身段美、詞藻美。”

二、“中和之美”審美原則下的“寫意”風格

“‘中和之美’是中國古代美的創造與欣賞的一大追求目標和重要指導原則,是漢民族審美心理結構中一種重要而穩定的有機構成。”《論語》中“樂而不淫,哀而不傷”便是“中和之美”思想的典型表述。明代琴家徐上瀛在琴學專著《溪山琴況》中明確強調:“首重者,和也”。因此,此審美原則影響下的中國傳統藝術具有著重追求主體精神的“寫意”特征。“寫意”是貫穿中國傳統藝術實踐的美學原則。如中國傳統繪畫中形成了“寫意”(用筆不講究工細,注重神態表現和抒發作者情趣,是一種形簡而意豐的表現手法)畫派。傾向于以水墨線條和墨色多變性表現畫家主觀情感,是自我意識境界高度升華的體現。這一“寫意”手筆在古琴、昆曲藝術中也以“氣”“韻”“線腔”的刻畫得到完美展現。

三、古琴、昆曲藝術“寫意”手筆下的“通”與“融”

(一)“氣”“韻”相通

在中國傳統藝術里,“氣”“韻”是重要的美學范疇。“氣”是一種“內在生命力”。“韻”指事物具象以外的某種情態。有“氣”才有“韻”,均是傳統音樂“寫意”風格的表現手段。

1.古琴音樂樂句“誦唱”與昆曲演唱之“氣”相通

繪畫通過水墨線條和墨色的多變性表現“氣韻”刻畫畫家的主觀情感。中國傳統音樂的形態特點,尤其是古琴、昆曲藝術,除重旋律“線條”、重“腔”“韻”外,也非常重“氣”,似說似嘆,注重表達向外之韻。具體到創作手段,在演唱或演奏過程中用氣便有“氣口”,“氣口”應包含換氣的方法及換氣點的設置。演員演唱的“氣口”是藝術現象,“自然”的“氣”是要斷的,然“藝術”之“氣”卻可無限延伸。明代琴家徐上瀛曾說:“約其下指功夫,一在調氣,一在練指。”并指出調氣之道在于換氣,能換氣即能調矣,這里特別強調要求演奏者運用好“氣口”。同樣,昆曲沒有過門,一唱到底,因此對演唱者的呼吸“氣口”要求甚嚴,演員需運用好“氣口”,通過換氣、偷氣等方式完成唱腔。昆曲依字行腔,在“行腔”過程中氣息是不能斷的,中間休止的地方只能采用偷換氣的方式。同樣以古琴指法進行演奏,演奏過程中左手“走手音”配合氣息的連貫,與昆曲演唱“行腔”中氣口的設定幾乎完全一致,以“聲斷氣連”的“線”的方式獲得意境美。

2.古琴左手“走手音”與昆曲“行腔”處理“音韻”相通

“韻”是中華藝術表現的終極。作為中國古典美學范疇的“韻”,不是注重對事物外在形態的表現,而是追求表象以外事物精神狀態或內在特質,它依靠源自對象自身的豐富性和主體心靈境界的充分交融得以生成,是典型的中國傳統音樂中“寫意”的表現方式。早期古琴音樂與吟誦性詩歌相近,無明顯“帶腔性”,而歷經唐、宋、明時期音律學、作曲學及戲曲的高度發展,古琴音樂旋律表現形式以及左手處理“音韻”方式均有改進,在表現音樂形式美方面與誦唱藝術共通。戲曲“以字行腔”的“帶腔性”特征在大量古琴音樂中存在,并呈現出明顯仿人聲特點。古琴藝術家李家安先生說:“古琴與昆曲是相通的。古琴為何揉來揉去?在揉的過程中有那么多變化。”而作為中國古老誦唱藝術形式集大成者——昆曲,從其唱腔篇章的章法到音樂行進方式,一些程式化的諸腔處理與古琴音樂都有相通之處。“詩歌與音樂相結合,通過語言的聲音形式,呈現某種‘聲微而韻悠然長逝’的意象”的表現,即對“韻”的追求,成為兩種藝術共同的終極追求。

聲腔與線腔藝術同軌,一個用嗓,一個用弦。音樂均以追求音韻凸現意境美。在古琴、昆曲藝術中出現了處理“韻”的方法,如古琴的吟、揉、綽、注,與昆曲中的首腔、頓腔、連等各種行腔,是處理韻的方法,更是“寫意”的表現手段。“走手音”是古琴一種十分常用的表現韻味的演奏方式,右手取音后通過左手在弦上的滑動形成音程變化,變化過程中使音逐漸弱化古琴法器,聲音由實向虛的減弱造成悠遠空靈意境美,給人以深遠之感。而吟、揉、綽、注等手法在“音韻”上造成含蓄內斂的張力,產生不同的音韻效果。

昆曲的音樂旋律是以突出唱詞字音的四聲陰陽關系來創作的。在“行腔”處理中有一定規范,“一唱三嘆”,這些都與古琴音樂有著相通之處。“去”聲字由高音向低音下滑,猶如古琴音樂中下滑音“注”的演奏。“上”聲字由高音下滑再回到高音,可用古琴音樂中的“退復”手法表現。再如昆曲中“撮腔”的腔格猶如古琴音樂中的“撞”。而“豁腔”的腔格則猶如古琴音樂中的“滸”等等,這些在追求藝術之“韻”的表現中是相通的。如以下運用古琴指法標記來演奏昆曲的旋律,將產生與昆曲聲腔相同的音韻效果。

“氣韻生動”,“意謂藝術作品體現宇宙萬物的氣勢和人的精神氣質、風致韻度,達到自然生動,充分顯示其生命力和感染力的美學境界。”無論是古琴左手“走手音”還是昆曲“行腔”中的“氣”的連貫,以及對“韻”的追求,都通過重“線”的刻畫實現“寫意”,深刻體現了中國傳統藝術中“線性”思維的審美原則。以“氣”作為宇宙萬物和生命本原,“韻”作為藝術追求的終極,是中國傳統文化基本觀念在藝術創作中的映射,古琴、昆曲藝術在此傳統美學理論基礎上同源,表現手法相通。均以“氣韻生動”的“寫意”手筆表達著主體深層次的主觀生命意識與體驗。

(二)以“歌”相融

古琴與昆曲藝術的相融性通過“琴歌”來體現,古樸精煉的歌詞(詩詞),伴以優雅的旋律,詩歌與琴樂完美結合。琴人們往往“歌必弦之,弦則必歌之”。“一彈三嘆”與“一唱三嘆”表現了古琴與昆曲音樂的“同工”之妙,充分體現了兩種藝術的“寫意”風格。

琴歌與琴曲一樣有著古老歷史淵源,是古人抒發思想感情或自娛的一種方式。與琴曲一樣講求“韻味”,追求虛實相生及弦外之音的一種空靈意境美。“‘感激弦歌,一低一昂’古琴法器,‘一彈三嘆,凄有余哀”是漢代琴家蔡邕在俸賦:》中對琴歌藝術表現力的描述。作為琴樂藝術的重要組成部分,琴歌在審美意識上與古琴藝術的傳統相輔相成,人聲“琴韻化”和琴聲“聲腔化”協調統一,共同展現“天人合一”的琴樂觀,自然質樸、淡薄超脫的風格與音韻呈現的意境美成為兩種藝術的共同追求。左手“走手音”的運用使曲調旋律若斷若續,與歌聲共同傳達著恬淡清逸、清微淡遠的意境美。古代詩詞的原曲譜早已失傳,但在昆曲中保留了一部分。如昆曲《玉簪記琴挑》中潘必正演唱的《雉朝飛》:“雉朝錐兮清霜,慘孤飛兮無雙,念寡陰兮少陽,怨鰥居兮旁徨。”和陳妙常演唱的《廣寒游》:“煙淡淡兮輕云,香靄靄兮桂陰,喜長宵兮孤冷,抱玉琴兮自溫。”均是典型的琴歌原型。正如樓宇烈所說:“昆曲的可貴就可貴在它這六百年來,盡管這里面不斷地有變化,它傳下來了,實際上唱昆曲就等于讓我們了解了中國古代的歌曲是怎樣唱的。”昆曲保留了古代歌曲最古老的聲腔,昆曲依字行腔,表現了豐富的色彩。今虞琴社的創始者查阜西先生曾提出過琴歌演唱的八字簡訣:“凝神、凈氣、正字、全腔”,主張借鑒昆曲的行腔特點演唱琴歌。因此運用昆曲“中州韻”的咬字方法吟唱中國古代琴歌,為今人演唱“琴歌”和“中國藝術歌曲”演唱風格提供了可考依據。

“宗白華認為:‘氣韻’就是宇宙中鼓動萬物的‘氣’的節奏、和諧。繪畫有氣韻,就能給欣賞者一種音樂感??這一命題,是繪畫創作追求的最高標準,最高境界??”螂不僅如此,在中華傳統文化儒、道、佛思想影響下,作為中華民族雅樂代表的聯合國世界非物質文化遺產之古琴與昆曲藝術,在“中和之美”審美原則下,以“寫意”手筆對共同終極追求“氣"“韻”的表現方面是相通的,而昆曲中“琴歌”的大量存在又使兩種雅樂交融并輝。以自然質樸、淡薄超脫的風格及對事物表象以外精神狀態或內在特質的追求品質,共同深刻地詮釋著中華民族的文化內涵與美學精神。

原文刊于2013年10月《淮北師范大學學報》

宋 佚名《閑居圖》

2001年5月18日,聯合國教科文組織在巴黎宣布第一批“人類口述和非物質遺產代表作”名單,共有19個申報項目入選,其中包括中國的昆曲藝術,中國成為首次獲此殊榮的19個國家之一。

2006年列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

2007年列入“人類非物質文化遺產代表作”名錄。

2003年11月7日古琴法器,中國的古琴藝術被聯合國教科文組織列為非物質遺產代表作。具有千年歷史的古琴藝術,是繼昆曲之后被教科文組織列入“人類口頭和非物質文化遺產代表作名錄”的第二個中國文化門類。

2006年5月20日,古琴藝術被中華人民共和國國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉載,請聯系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發布,來信即刪。